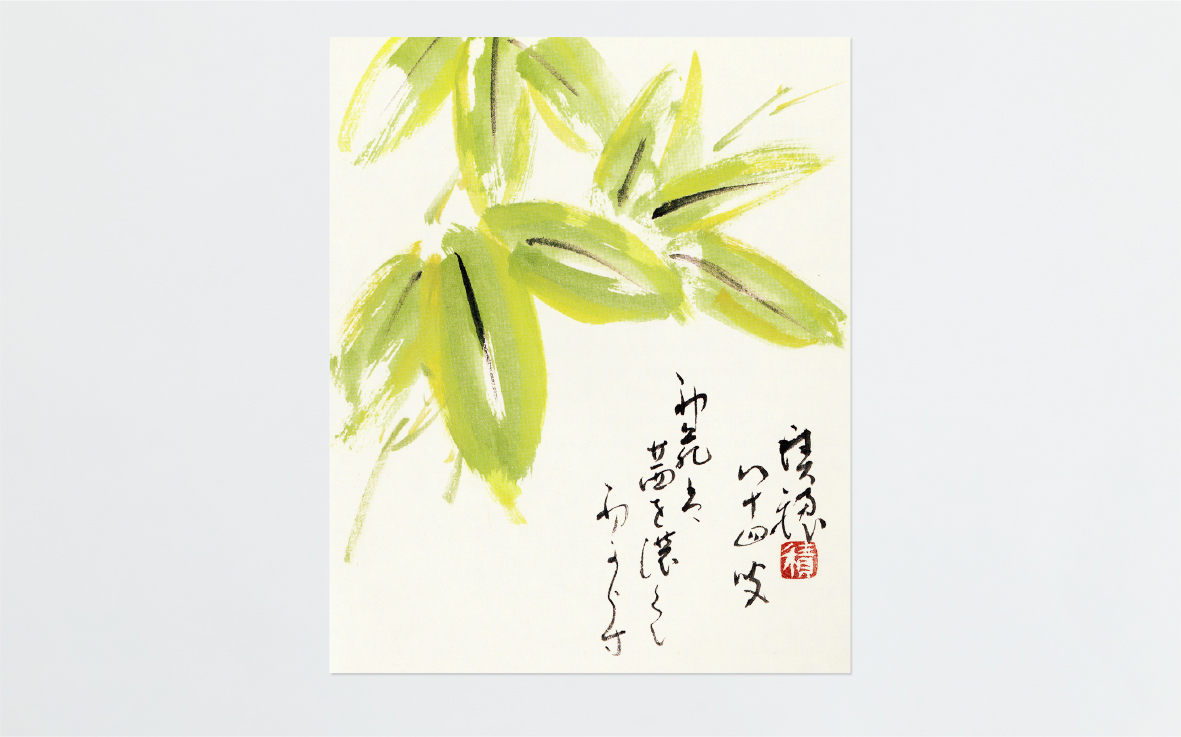

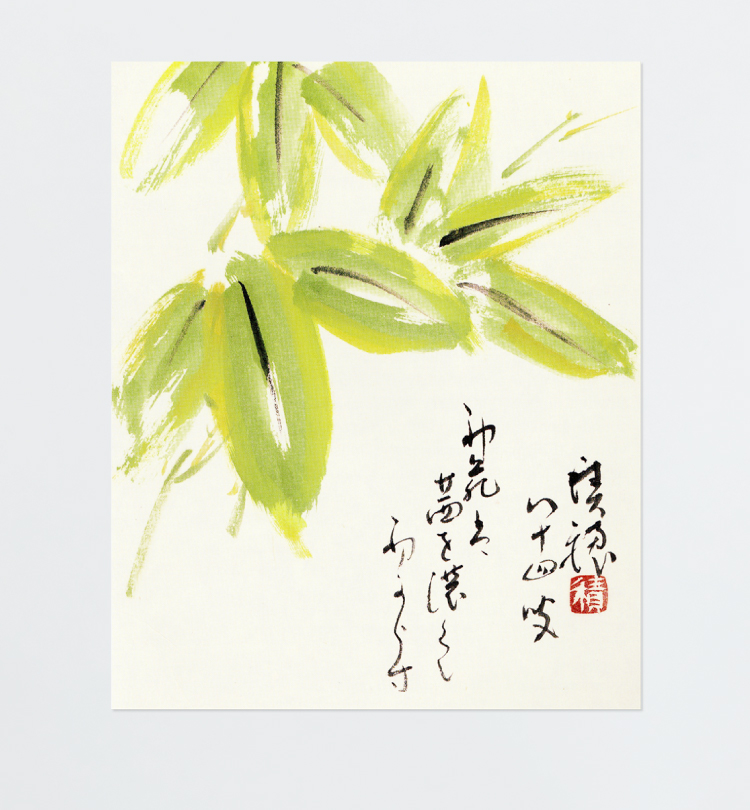

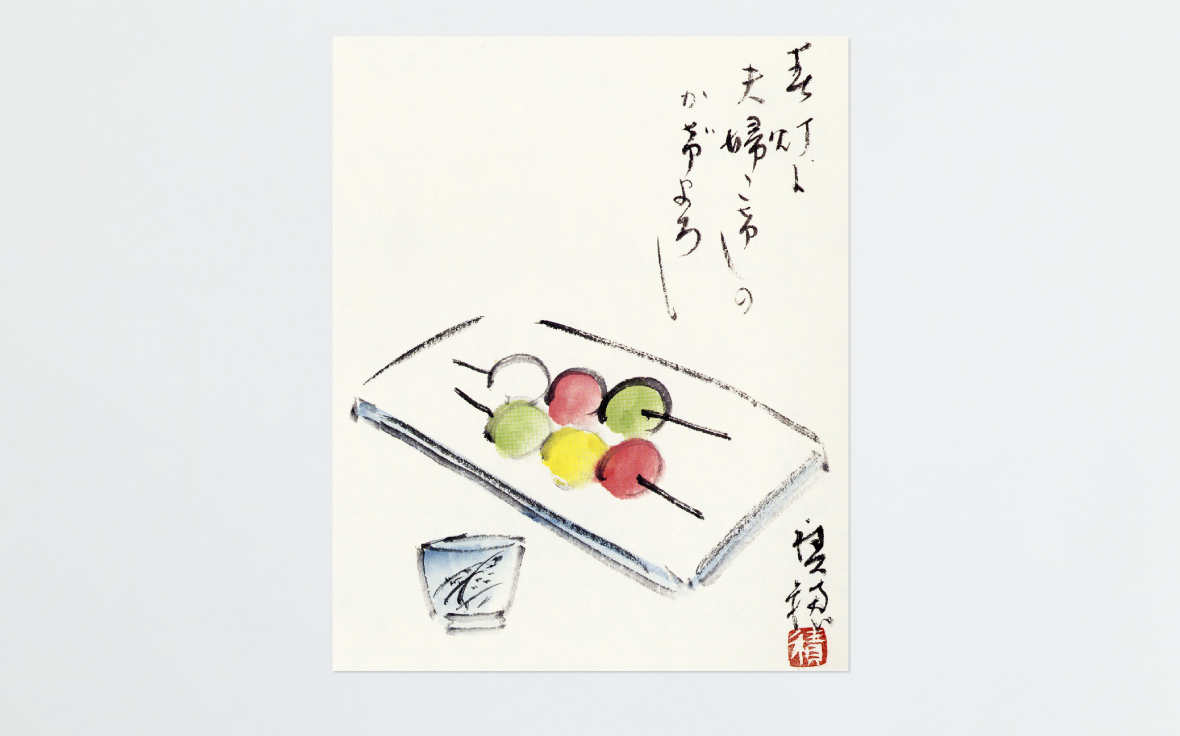

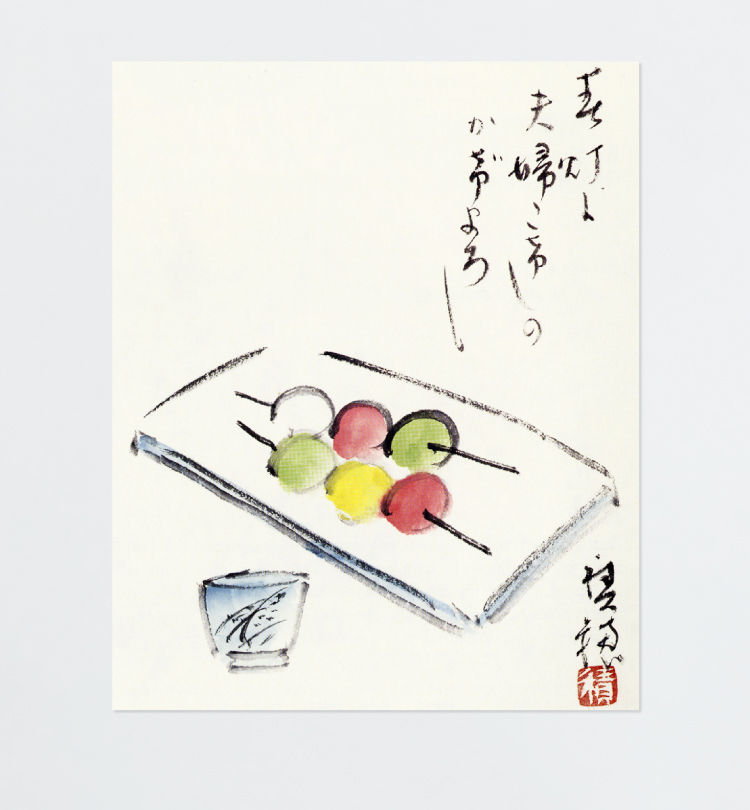

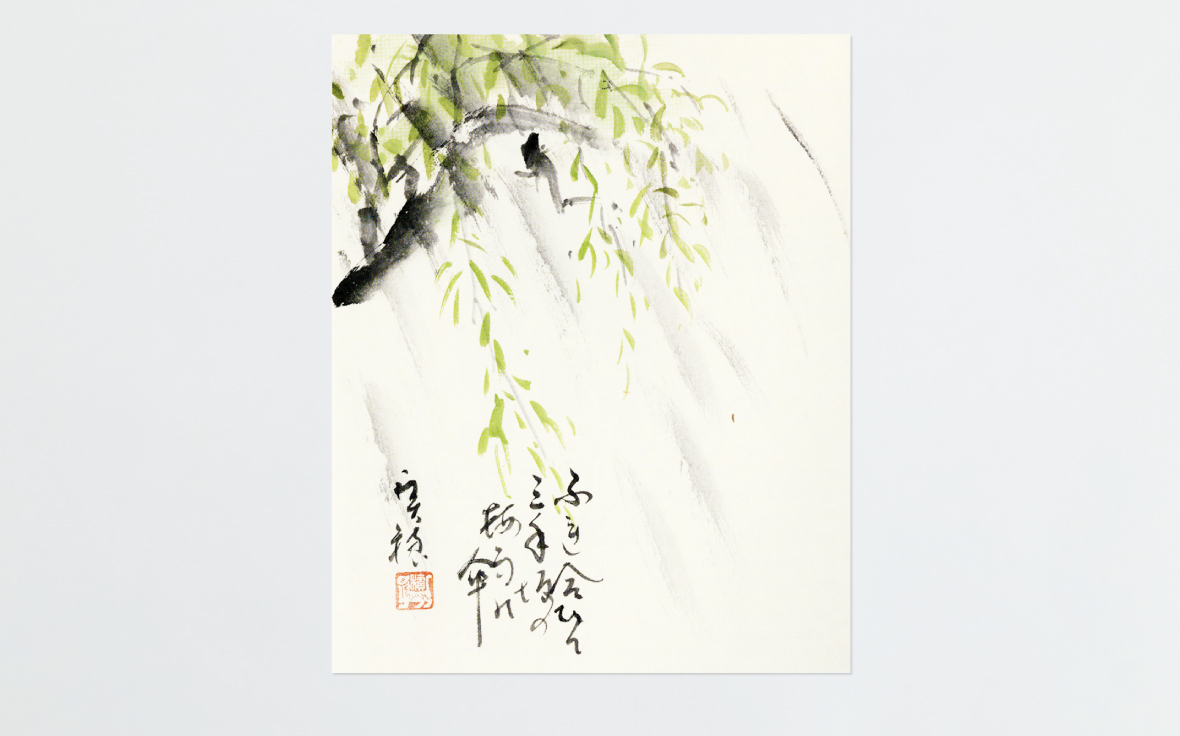

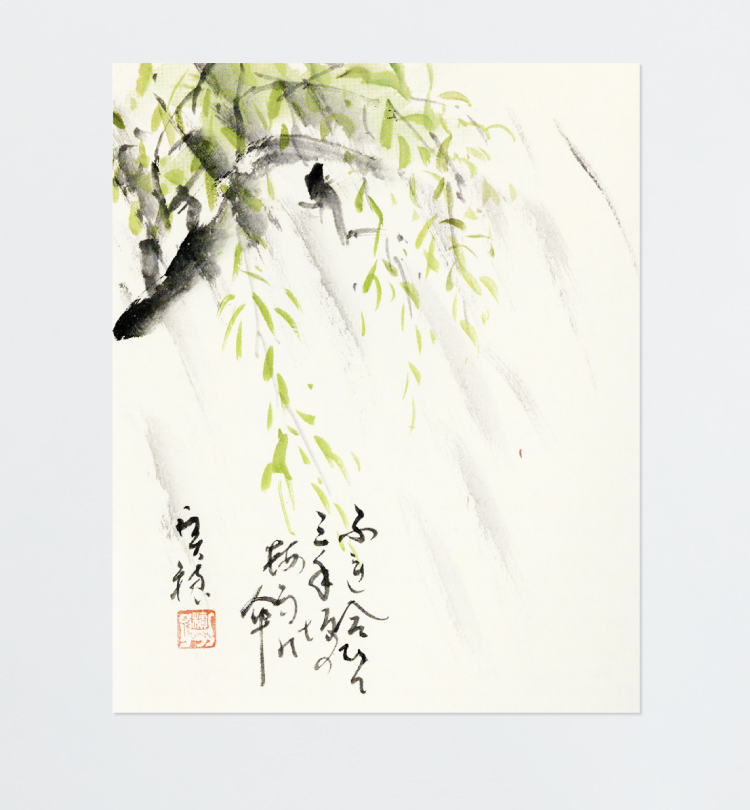

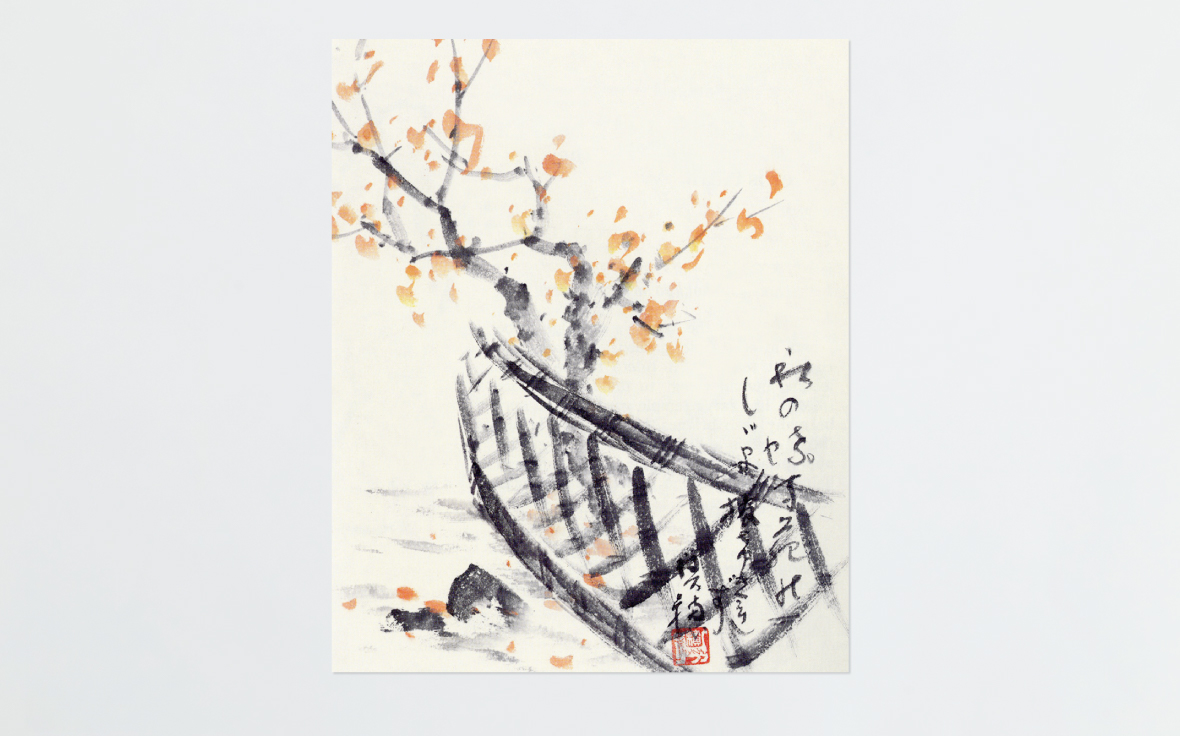

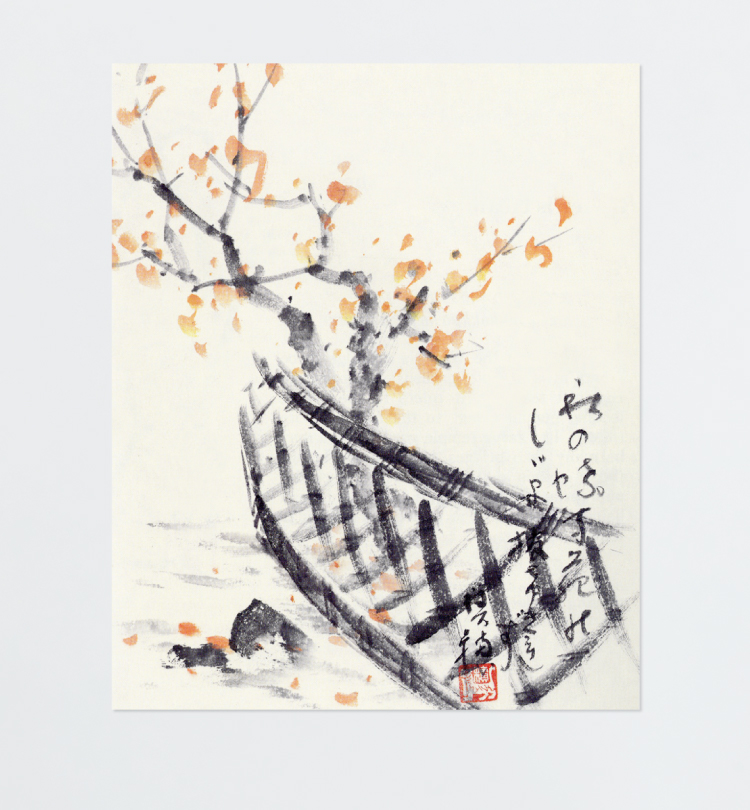

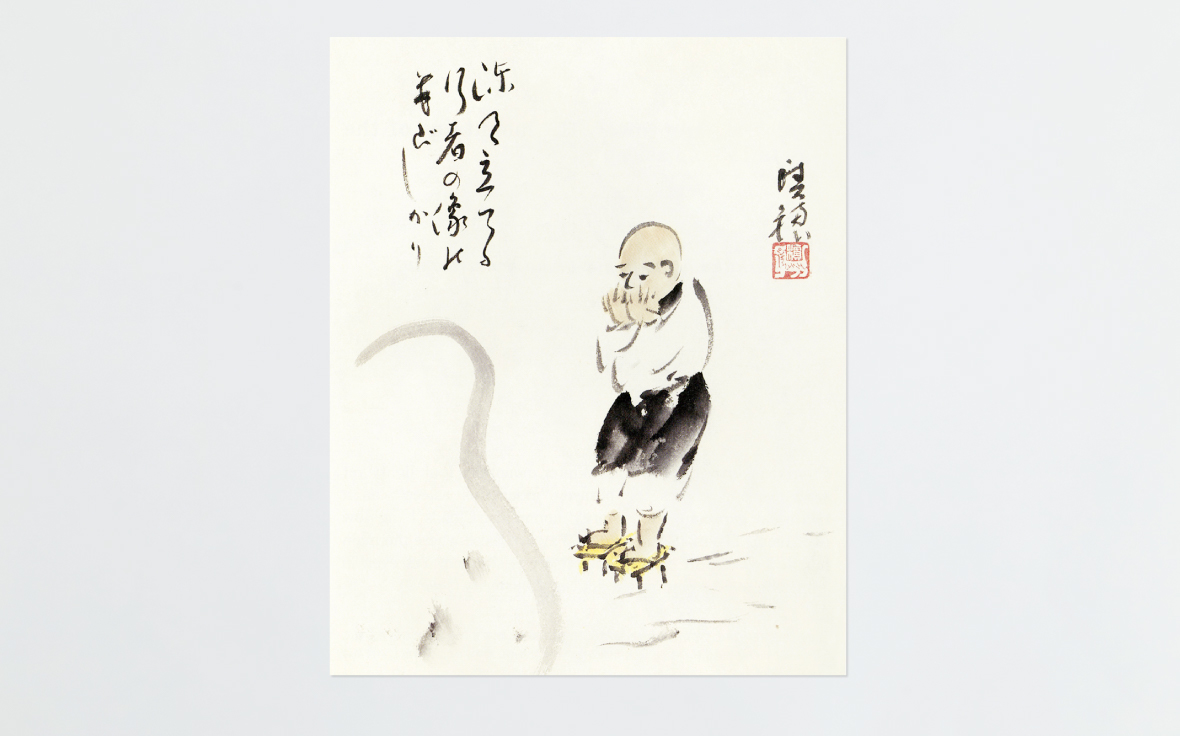

作品紹介

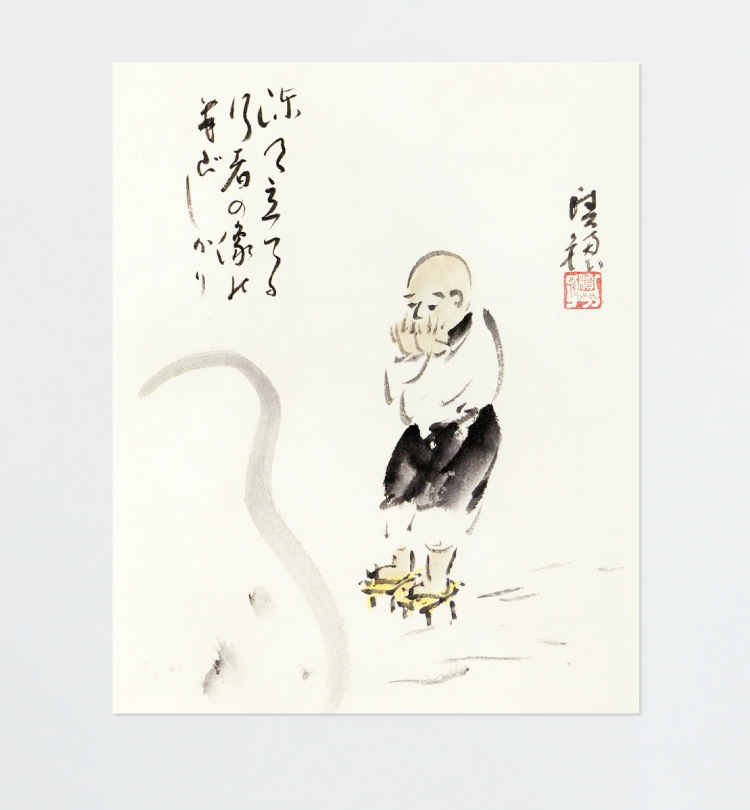

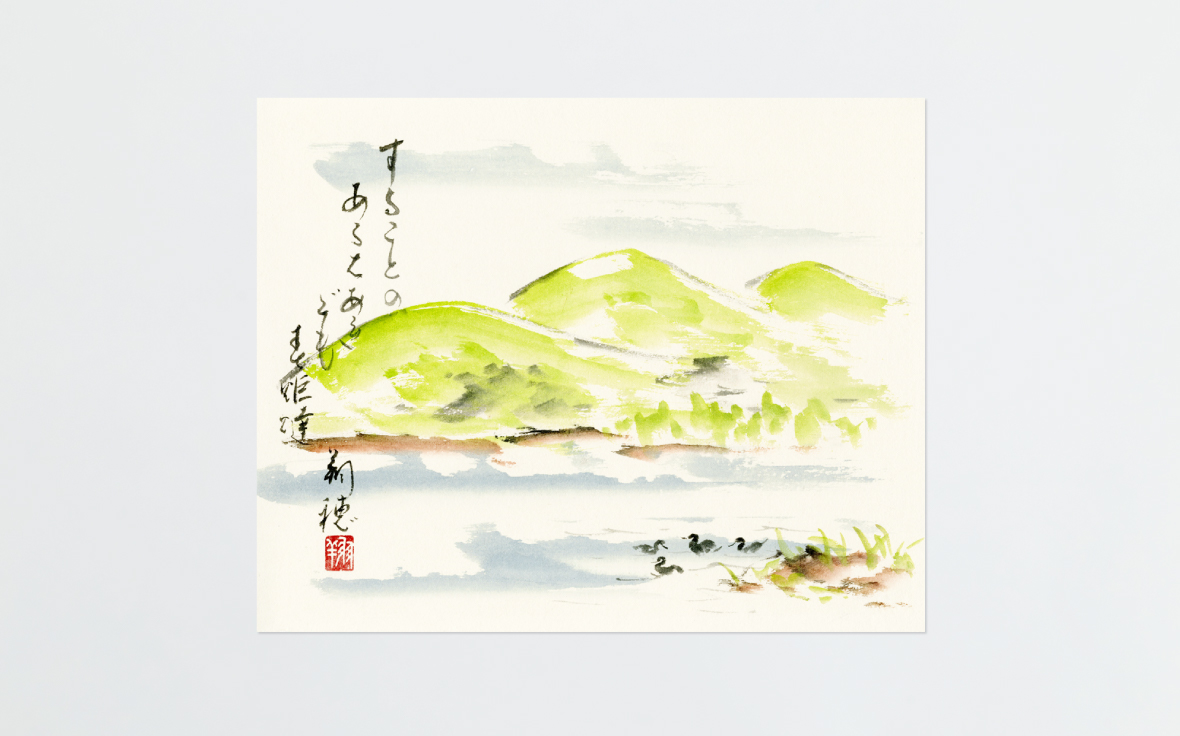

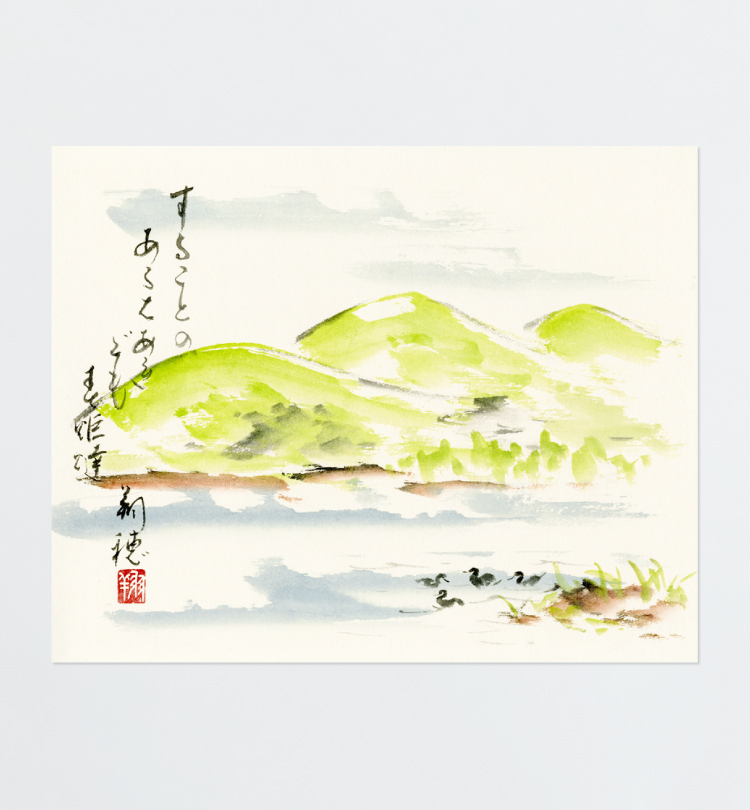

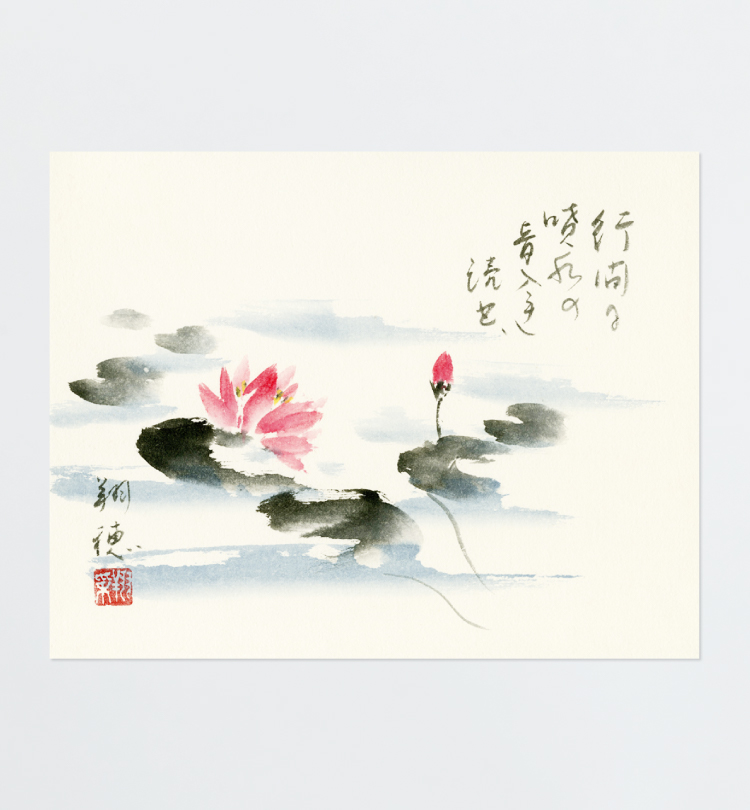

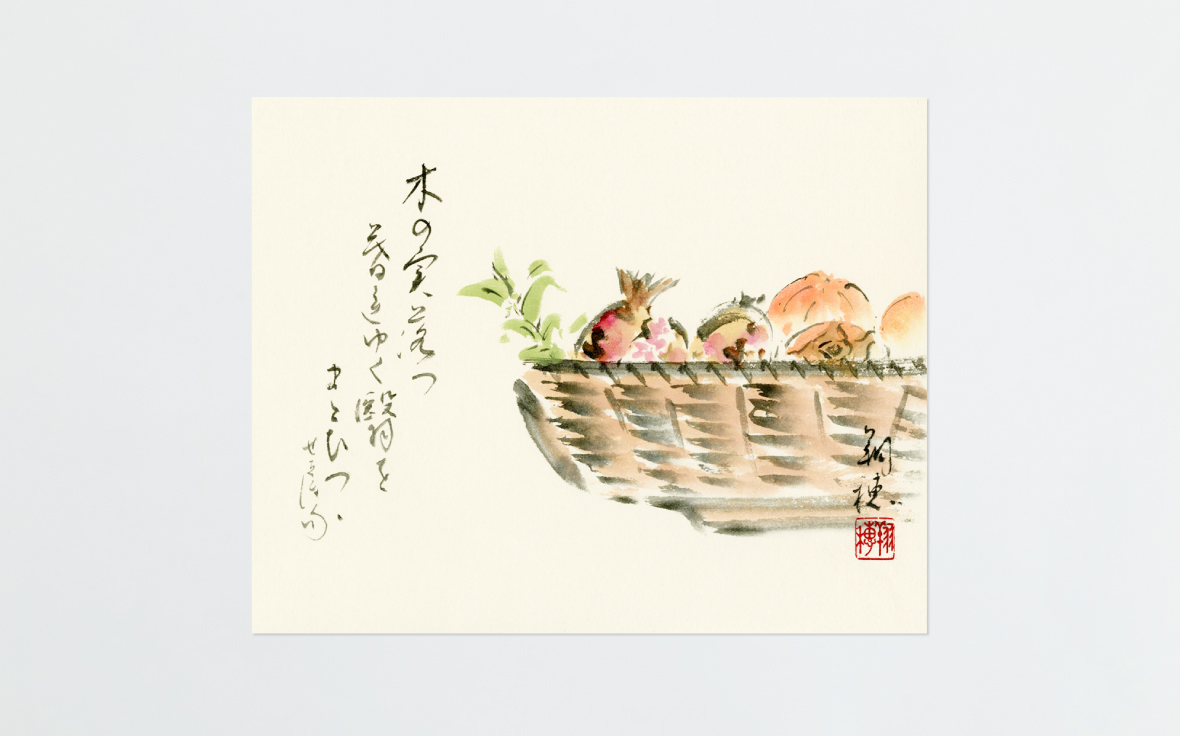

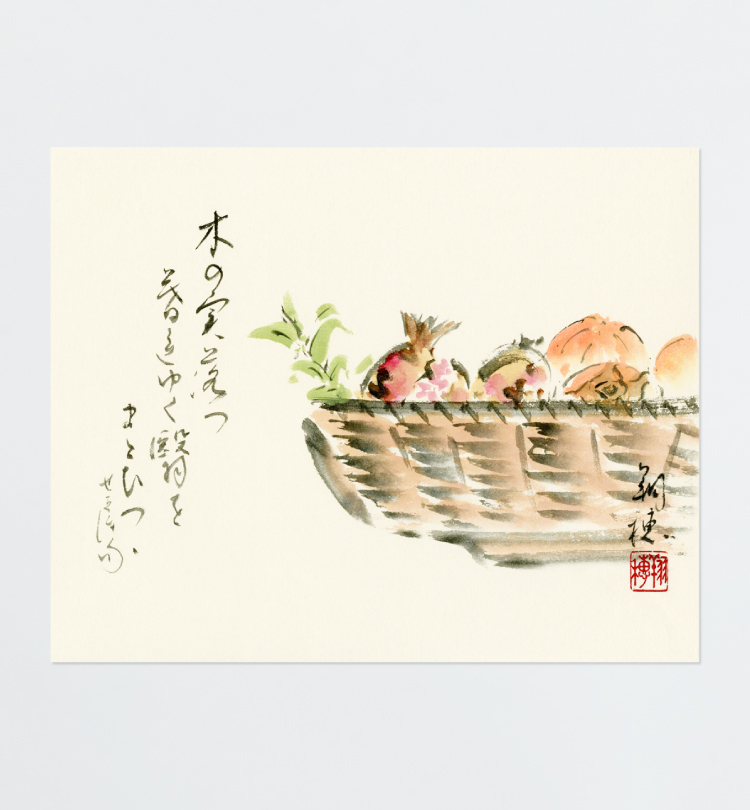

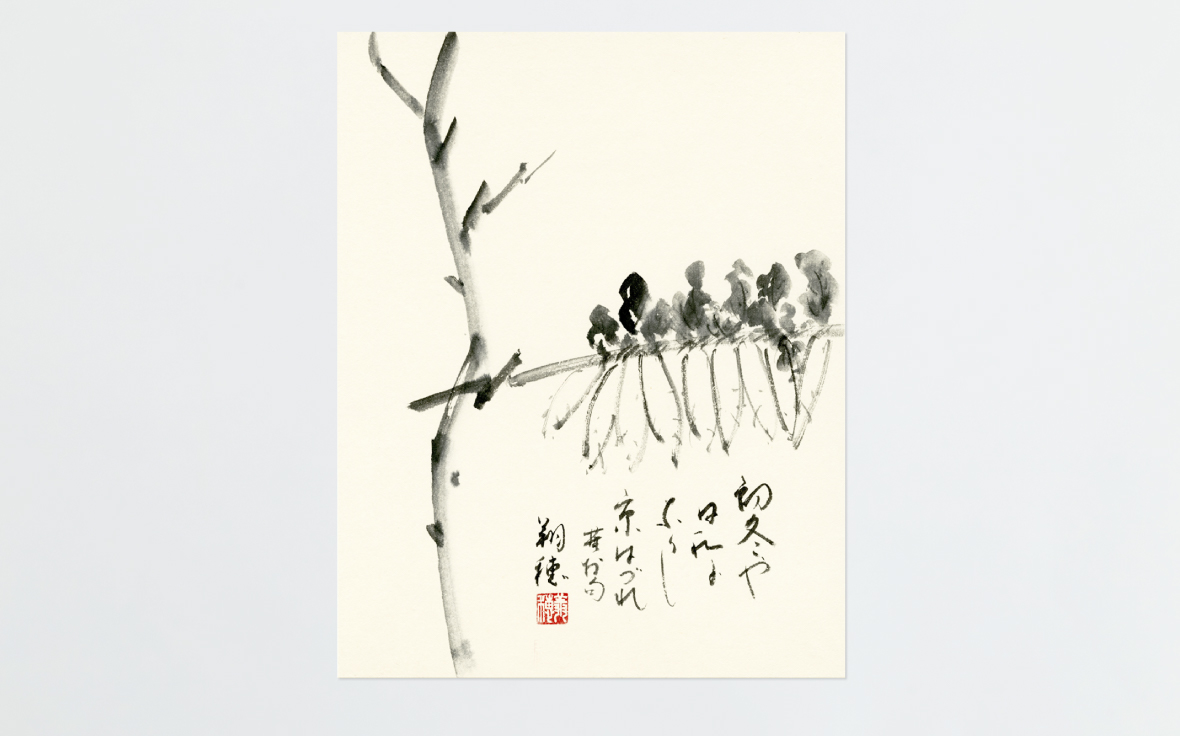

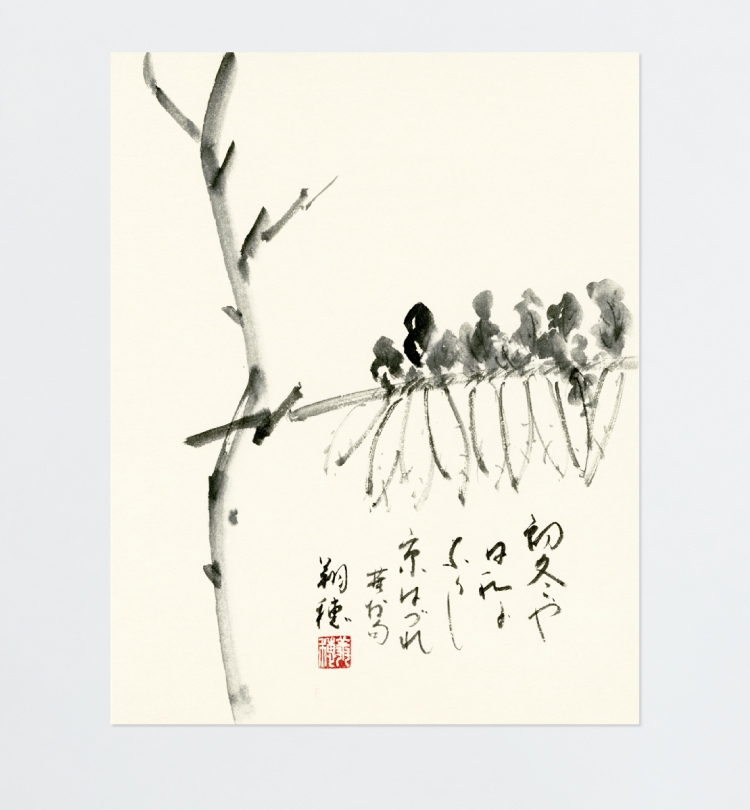

“無心に大胆に思うままに自由に描く”軽やかな筆致から生まれる積穂俳画は、自然の姿や人々の暮らしなど森羅万象を色彩やかに情緒豊かに表現することを大切にしています。美しい花を描く時は、花の透明感や生命感、香しさが漂うかのように、一筆一筆に想いを込めて描きます。ここでは全日本積穂俳画協会の創立者 薮本積穂と理事長 本田翔穂の四季の俳画を紹介いたします。様々な筆使いや色の濃淡・かすれによる表現、絵に添えられた俳句との調和に俳画特有の趣向があります。

薮本積穂 Sekiho Yabumoto

1907年和歌山県生まれ。1928年旧制東京大倉高商(現東京経済大学)卒業。学生時代より祖父の業である古美術を愛し、鑑賞•研究のかたわら、南画を水越松南に、俳画を赤松柳史に学ぶ。1964年師の賛助のもと俳画 積柳会を創立、主宰する。1991年全日本積穂俳画協会を創立する。著書に「俳画•描き方と手本」(日本放送出版協会)、「俳画•四季の花を描く」(同)、「俳画歳時記」(秀作社出版)など多数。内閣総理大臣賞、文部大臣賞等受賞。1987年勲四等瑞宝章受賞、1992年文化庁長官表彰受賞。

本田翔穂 Syouho Honda

1965年宮城県生まれ。1987年日本大学卒業。俳画を祖父 薮本積穂に師事。諷詠同人。現在、全日本積穂俳画協会理事長。NHK文化センター、近鉄文化サロンなどで俳画講師を務める。著書(監修)に「大胆に、自由に、のびのびと俳画を楽しむ」(淡交社)、「俳画が上手くなる50のポイント」(メイツ出版)。