俳画とは

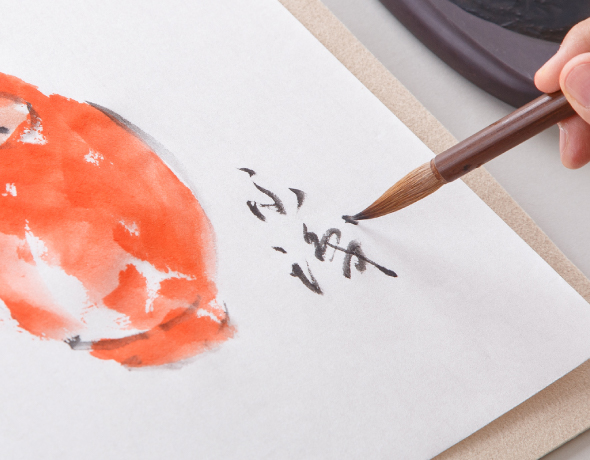

広辞苑で「俳画」を調べてみると「日本画の一種。俳味がある洒脱な略筆の淡彩または墨画で、俳句、俳文の賛があるものが多い」とあります。俳句が五・七・五の十七文字の短詩形の中に自然の姿や人事の微妙な情感などを表現するように、俳画はこの俳句の心を絵にしたものです。少ない運筆で表現し、省略することにより物の本質をとらえ、淡彩や墨などで描きつくさず簡素に描くことで、多くを語らせる心を大切にします。又、賛として添える俳句と響き合い、俳画独得の余情、余韻を生み出します。

道具紹介

-

絵具

陶器の丸皿に入った「鉄鉢」を使用します。日本画用の絵具顔料を天然デンプンで練り固めたもので、色の種類は多くありますが、12色ほどあれば色々な絵が描けます。

-

紙・下敷・文鎮

紙は産地や原料、漉き方により種類も多いですが、画仙紙がよく使われます。中国産の本画仙や日本産の和画仙があります。墨や絵具の発色が良く、極端なにじみやかすれの出ないものを選びます。下敷はフェルト製のものを使います。白などのうすい色がおすすめです。文鎮は扱いやすく、適度な重さのものを選びます。

-

筆・筆巻

筆は毛の種類や配合の違い、サイズなど種類も豊富ですが、穂先のまとまりが良く、適度な弾力のあるものを選びます。付立て筆と線描の筆を使います。筆はよく洗い、乾かした後に筆巻に納めます。

-

硯・墨・水滴

硯は原料の産地により色々な種類がありますが、墨がよく磨れて、適度な保水力のあるものを選びます。墨は原料の煤の違いで、油煙墨と松煙墨があります。磨りやすく、墨色の美しい、品質の良いものを選びます。 水滴は硯に水を注ぐもの。水を注ぎやすく、こぼれのないものを選びます。

-

画印・印泥

画印は落款に使う印のこと。印材や形など様々ですが、刻り方により、朱分(文字が朱で表われる)と、白文(文字が白抜きになる)があります。 印泥は画印を押す時に使う朱肉のことです。中国製、日本製のものがありますが、色の変化が少なく、画仙紙とのなじみの良いものを選びます。

-

筆洗・とき皿・タオル

筆洗は筆を洗う水を入れる器のことで、扱いやすいものを選びます。 とき皿は色の調合や確認に使います。陶器製がおすすめです。 タオルは筆の水分を調整する時に使います。

描き方の手順

-

俳画の楽しさを教えてください

手軽に描けるという所です。俳画は比較的小さな作品が中心なので、手軽に描くことができます。簡素で洒落っ気のあるモチーフを、お食事やお茶のおもてなしの時に、俳画を小さな紙に描いて添えてみたり、ご友人へのハガキや手紙に描いたり、扇子や団扇に仕立てて、夏を風流にと色々楽しむことができます。 また、心のヨリドコロの趣味として。上手下手は問わずに、童心に戻り絵筆を持つことです。まだ、文字も読めない幼子が最初に絵筆を持って遊ぶことがお絵描きです。形にならない線ですが愉快に好きな色で塗り、楽しく過ごす時間は、子供にも、大人にも素敵な心のヨリドコロとなります。絵筆は最初、思い通りに動きませんが、気長に親しんでいると仲良しになり、動いてくれるものです。

-

俳画は誰でも描けますか?

素人だから描ける絵もある。俳画を描き、名を残した人は画家だけではありません。専門的な心得もなく趣味で始めた方々の作品が好意的に評価されている様に、形にはまらない分野の絵画なのかもしれません。

入りやすく、極めがたし。天衣無縫な子供の絵のなんとも言えない、明るさや楽しさが心に響くように、絵心がない誰もが描き楽しむことができるのが俳画です。軽妙洒脱な大御所の絵に面白さや大胆さがあるのは、多くの鍛錬を積んだ証です。入りやすく、極めがたいと言うことは、始めやすく、しかも長く続けられると言うことです。入門書も数種類出版されています。本格的に始めようと思われる方は、文化教室やカルチャーセンター等で、俳画教室が開講されていますので、体験入学してみることをお勧めします。 -

モチーフはどのように選ぶのですか?

日々移り変わる天候、自然、人々の暮らしの中で、自分の目に留ったもの、ふと心に感じた想いが俳画や俳句のモチーフになります。自分が興味を抱くもの、心の琴線に触れたことを改めて少し掘り下げてみると、その物事の持つ本質が見えてくると思います。俳画は俳句の心を絵にした絵画ですので、その中に季節感があること、俳味があることが大切です。

俳画の重要な要素に「俳味」という言葉があります。俳味とは、俳諧的な味わいすなわち、1.スマート(軽妙):気の利いたこと、しゃれた味わいのあること。2.ユーモア(滑稽):上品さ、洒落、おかしみ。3.ウィット(洒脱):気取りなく、洗練された趣きがあるという事です。上の三点をどのように俳画の中に、盛り込んでいくのかを考えることも必要です。 -

俳画の歴史を教えて下さい。

俳画の起源は諸説ありますが、俳諧の成立と共に生まれ育ってきたと云われています。室町時代後期、俳諧の祖と並び称される山崎宗鑑と荒木田守武の自画賛が初期のものと考えられています。江戸時代前期に入り、世の中が安定すると俳諧に携わる人々によってすぐれた作品が描かれました。中でも野々口立圃が俳諧絵らしい軽妙な筆致と余白美を生かした作品を描いています。俳諧を芸術として確立した松尾芭蕉も弟子の森川許六から絵を学び、自画賛を多く残しています。江戸中期、画家の与謝蕪村は、俳句、俳画の二道を極め、書画俳一体の芸術性の高い俳画を確立しました。江戸後期、俳人の小林一茶は、稚拙と思われる素朴な筆使いながら軽妙洒脱な人間味溢れる作品を残しています。俳人以外でも日本文人画の祖といわれる彭城百川や武家で「俳画譜」を記した渡辺華山、禅僧の白隠や仙厓も俳諧味のある作品を描いています。明治時代に入り、正岡子規の俳句革新運動により、再び俳句が注目されるようになり、正岡子規、夏目漱石、下村為山、川端龍子など、俳人、小説家、画家などを中心に俳画が描かれ、脚光を浴びました。